柏 健 展1969−2015 シンポジウム「西洋絵画のエスプリ」全文公開

昨年末(2018)、金沢美術工芸大学での作品収蔵記念での展示に際し、画家自身の語るシンポジウムが行われました。長文になりますが、画家の歩みと絵の理解の手引きとなるテキストですので、転載の許可を頂きました全文を掲載致します。

[hr color=”light-gray” width=”100%” border_width=”1px” ]

柏 健 展1969−2015 シンポジウム 「西洋絵画のエスプリ」

平成30年11月23日(金・祝) 14:00〜16:00

金沢美術工芸大学大学院棟2階展示室

シンポジスト 柏 健 金沢美術工芸大学名誉客員教授

前田 昌彦 金沢美術工芸大学名誉教授

司会 三浦 賢治

三浦:「柏健展1969-2015 シンポジウム 西洋絵画のエスプリ」を開催するにあたりまして、まず本日のシンポジストを紹介いたします。

こちらは本学名誉客員教授の柏健先生です。お隣は本学名誉教授の前田昌彦先生です。司会進行は油画専攻の三浦がつとめます。よろしくお願いいたします。

次に、本展の主旨を説明いたします。本展は平成30年度金沢美術工芸大学教員特別研究「平成29年度芸術資料の分析・調査およびその教育効果について」の一環として開催されるものです。この研究は油画専攻の大森啓教授、岩崎純准教授、一般教育等の高橋明彦教授、そして研究代表者である私三浦で構成されております。研究の目的を要約したものを読みます。

平成29年度芸術資料として収集した柏健氏寄贈による6点の作品を基に、その制作・表現世界を分析し、その作品群を本学が所蔵する意義を検証する。柏健氏は、金沢美術工芸大学に昭和44年に非常勤講師として来講以来、40年間にわたり本学大学院専任教授、客員教授として指導にあたる中で、本学の絵画(特に西洋画)教育に多大な功績を残された。本研究では柏氏本人への取材のほか、研究の一環として学内展示を行うとともに、学生や市民に対する教育効果を目的として柏氏本人を招いたシンポジウムを開催する。一連の研究活動を本学紀要及び図録のかたちでまとめ、記録することは芸術資料収集の成果を世に示す上で大切なことである。以上の通り、本展およびシンポジウム開催の運びとなりました。また、会場は柏先生の実作品に囲まれた中でのほうが具体的なお話が伺えると考え、展覧会場での開催といたしました。

それでは柏健先生、そして柏先生とは本学学生の時代から、また卒業後は作家としても長く親交のある前田昌彦先生、お二人のお話を伺いながら進めていきたいと思います。一通り終わりましたら、質疑応答も行います。先生方よろしくお願いいたします。

次第として記したように、「寄贈作品について」、「西洋絵画のエスプリ」、「西洋絵画を学び制作することについて」、という大きな3つの柱を立てました。柏先生、前田先生両先生をご存じの方が今日多く来て下さっていると思いますが、お二人ともにお話の幅が広いので、3つの柱を行ったり来たりしながら進めていけるかと思います。皆様既にご覧いただいているとは思いますが、まずは展示してある寄贈作品6点それぞれを柏先生から直接、作品への思いも含めて、また造形技法の面からも語られるかもしれませんが、1点ずつご解説いただきたいと思います。壁面の関係でランダムに飾らせていただいており、年代順にはなっていないのですが、やはり古い順番からお話いただいたほうが制作の流れが見えると思いますので、まずは1969年「沈黙と瞑想のための時間」という作品について、ご説明いただければと思います。

柏 健 氏(以後、柏):ご紹介いただきました柏健です。寄贈させていただいた6点はですね、私が絵を発表し始めて60年になるものですから、現在私は82歳ですが、10年単位で1点ずつ計6点、私が寄贈したいと思う作品を選ばせていただきました。

これはこの中で一番古いもので、題名は「沈黙と瞑想のための時間」といいます。ご覧のように色々な情景がバラバラのものを一つの画面に寄せ集めて、という絵でして、基本的にこの頃考えていたことは、その前からでもありますが、自分の生きている時代のまわりを取り囲んでいる現実、そしてそれに対する私の見方あるいは感じ方、自分が体験したそういうものをテーマにして、感じ方は少し変わってきてはいますが、基本的にはそういう形で絵を描いてきたかな、と思います。自分を取り巻く状況とそれに対する感じ方は、現在までそうですけど、取り巻く世界で生きているまわりの状況、題名にラビリンスとしたような作品もあるのですけれど、それは迷宮・迷路という意味ですが、基本的にはこの絵もそんな感じなんです。なんとなく自分を取り囲んでいる世界が不気味というか、どう解釈していいのかわからないような、非常にこう無秩序で迷路的な状況に対して、自分の持っている現実感みたいなものを絵画化したい、と思っていました。

具体的に、コンポジションということについてですが、描かれたのは風景は風景なんですけれども、手前に何かがあって後ろに広大な空気の層があるみたいなそういう感じではなくて、出来るだけ画面全体に上の方にある形があまり遠くに行かないように描きたいというか、そういう意味では画面全体が平面化した感じです。その中で白と黒が多いのですが、白と黒との形の組み合わせみたいな、あるいは模様みたいな、そういう要素を積極的に含めたい。なにか危険な予感というか、なにか平和な世界ではなく矛盾にみちて危険にみちている、そういう世界の動き、これから先どのように動いていくのかわからないが、そういう不透明さ、状況がわからない中に自分がいて、そこで一人の表現する者の立場として、そういう状況を描きたい。このことはこの絵だけではなく、他にも同じようなものがあるのですけども、私は色々な作家に影響を受けているのですが、人によっては人の影響を受けない方がいいという人もいると思います。アンリ・マチスですかね、彼は、出来るだけ色々な人に影響を受けて、それで自分が潰れるようだったらそれまでだ、と言っているんですね。私もまったく同感で、影響を受けるということはそこに感動するというか共感するというか、そういう部分があるからで、興味をもつからであって、それは言ってみれば先輩との対決と言うか、そこを抜けて絵を描いていかなければならないと思います。興味を持った作家には積極的に中に入っていくのがいいと思います。ただまったく同じような絵は描きたくない。自分なりに解釈を入れましたね。この頃はベピ・ロマニョーニ(Bepi Romagnoni)という画家に、わりと早くして、潜水、海に潜るのが好きで、事故で死んでしまったイタリアの作家なんですけれど、強く影響を受けました。

三浦:ありがとうございます。続いてお願いします。「α事件と同調する画面」です。

柏:前のとあまり時間が経っていないのですが、この作品で影響を受けているのは、今でも好きな作家ですけど、R・B・キタイですね。この頃、自分なりにキタイを意識して、取り憑かれていて。ちょうど日本でもフランスの反小説、アンチ・ロマンが流行していて、しばらくして新しい小説、ヌーヴォー・ロマンと呼ばれるようになった。そういう新しい文学の世界で一番代表的な作家にアラン・ロブ=グリエという人がいるのですが、探偵小説という形を取りながら、ずっと読んでいくと探偵自身が犯人みたいじゃないかと、最後はよくわからない曖昧な感じで終わるのですが、そういう探偵小説の形を借りて小説とはどうあるべきかみたいな問題提起をしながら書かれた小説がありましてね。事件がおこっているみたいなのだが、それがどういう事件なのか曖昧でよくわからない、そういうわからない迷宮のような状態を絵画の中に持ち込んで自分なりにやってみようと、「α事件と同調する画面」というタイトルをつけました。キタイの絵には線があるのと無いのとがありますが、前の絵もそうですが、私は基本的に線に対する興味があって積極的に画面の中で線を使う。これは今でも意識してやっています。この絵も輪郭線とか、輪郭線ではない線とか、とにかく線というものを積極的に使うという意図で描いていましたね。

三浦:次は1984年「透過する風景」、100号です。

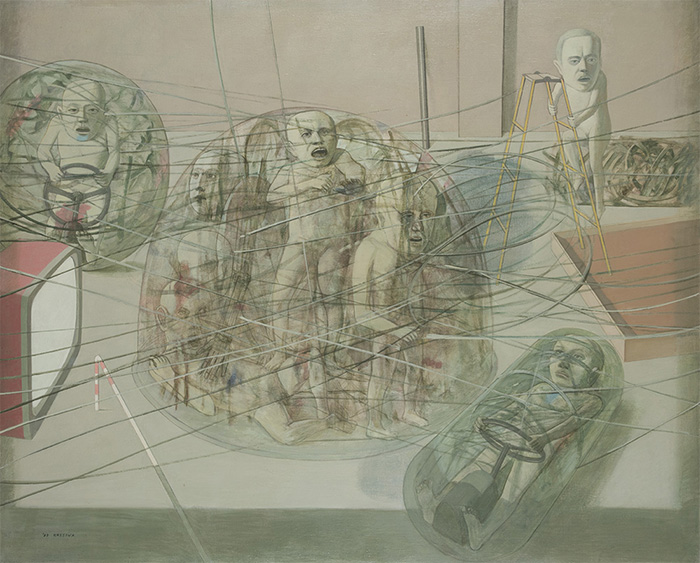

柏:この絵は、透明なカプセルに入っている人間達というイメージ。透明なカプセルの中に閉じ込められている人間の存在、人間のあり方とか、そういう自分のイメージがあって、テレビがあったりして、現代を自分なりの捉え方で描いたものです。この絵とは色調が違うのですが、ちょっと前に亡くなったユーゴスラビアからパリに出てきてメジャーになったダドという作家がいるのですが、彼の絵は柔らかい幅の狭い調子の中で描かれていて、もっと青っぽい調子ですけれど、この絵にはそういう幅の狭い調子の中で描こうという意図があって描いたのをよく覚えています。ちょっと別のことで言いますと、私がフランスへ行ったのは1963年から65年までなのですが、この頃、これから絵はどのように動いていくのだろうか、と。その事に対してはっきりとした見当はついていなかったのですが、漠然とした思いとしては、なんとなくシュールレアリスムのようなものと、アンフォルメルみたいな形のない線というか、そういったものとが混ざりあったような、接点をもったような所に絵はいくのではないか。漠然とそういう予想を持っていました。その時期にイギリスに行く機会がありまして、ロンドンで観たフランシス・ベーコンにえらく衝撃を受けましてね。それまでは全然、人間を描くつもりはなかったのですが、人間を描かなければだめだな、人間を描こう、と思って、それからは僕の絵に人間が出てくるようになりました。だからこの絵もその点では人がたくさん出てきている。さらに付け加えると、ベーコンの何に共感したかというと、写実的な人間を描くというのはなんとなく時代遅れと思っていたのが、全く盲点をつかれたようで、現代に生きている生々しい人間像と言いますか、これを描かなくては、と思うようになりました。それから人間が出てくるという、人間を描くというのは大変だなと、だんだんその頃から思うようになって、人間を表現するという勉強をやり直さなければならないという流れの中で生まれた絵です。

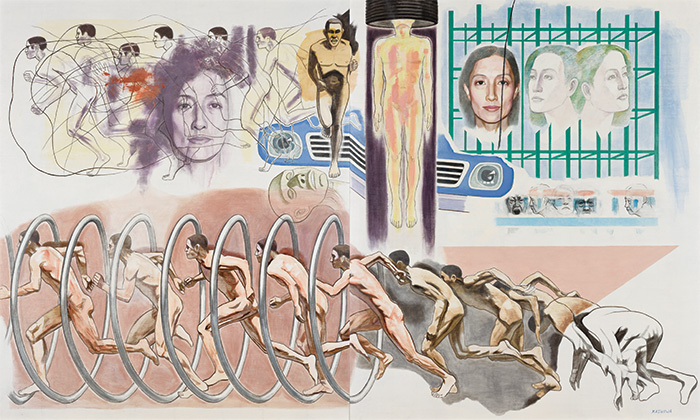

三浦:次は1985年から90年にかけて描かれた「都会」という作品です。これについてお願いします。

柏:影響を受けているのはやっぱり、ポップアートのピーター・ブレークですね。イギリスのキタイもそうですけれど、キタイはアメリカ人ですがロンドンで活躍してイギリスを代表するポップアートの画家の一人になりました。ピーター・ブレークはポップアートの中では少し後からでてきた画家ですが、表現はおとなしいと言えばおとなしいけど、やっぱり魅力があって。この絵は、描いてはちょっとそのままにして、またしばらくして手をいれたりして、結果的には描き始めてから5年くらいたって完成した作品です。ピーター・ブレークの表現方法みたいなもの、彼はこういう広場の状況のような絵を描いてはいないのですが、自分の今までやってきた流れといいますか、それをピーター・ブレークに結びつけてこういう絵にしました。

三浦:2006年「零地点からの再生のための出発」について伺います。

柏:これはですね、金沢美大を去るにあたって、金沢での自分の総決算のようなイメージで描いた絵で、2002年に亡くなっているイタリアのヴェスピニャーノという作家がいるのですが、この作家に影響を受けています。この人は戦時中ファシズムに抵抗して、すごくいい絵を描いているのです。表現としては普通に写実的に丁寧に描いているのですが、その感性みたいなものに惹かれます。抵抗精神が非常にあってね。あまり線を使っている作家ではないですが、私は輪郭線としてだけはなく、線を積極的に使おうと思って描いた絵です。

三浦:6点目は「現出に向かって」、2015年です。

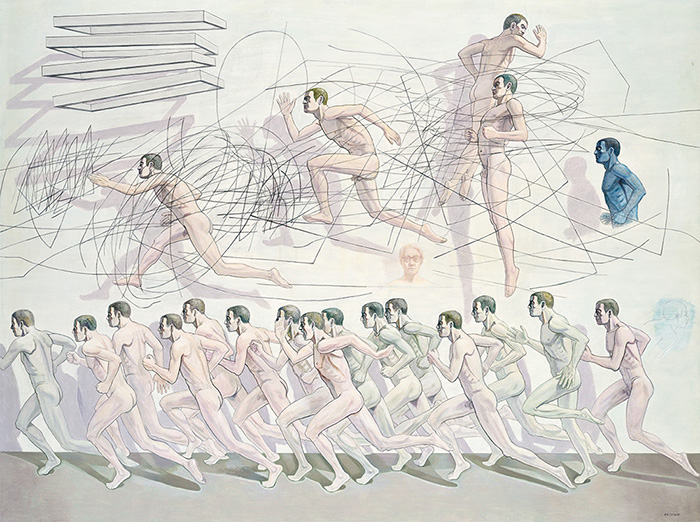

柏:これも線を使っています。矛盾している現実があって、それに向かって自分の現実感みたいなものを描こうとしていて、そういう意味ではずっと繋がっている絵です。人間のいる風景から人間そのものへと関心が移っていき、人間っていったい何なのだろうという哲学的な意味が、人間とはどういう存在か、そして存在とはそもそも何なのだろうか、そういう風に考えが動いてきて、それまでは割りに静止的な画面だったのですが、金沢での最後の総決算みたいな絵もそうですが、人間が行動するというか走るということ、行動することを象徴的に表現しようという気持ちから、現在でもそうですけど、ともかくどこかを走っている人が出てくるような絵が多くなりました。画面の下の方に、人が走り出す連続的な図を取り入れて、それを観ている人と同居させたい。男は自画像みたいなものを入れて描いたのですが、女を入れたいと思って、それで8年前に亡くなった妻の若い頃の写真をもとに、妻の顔を入れました。真ん中のひん曲がったような自動車も、現代の状況というか、それらを組み合わせて制作したと思います。例えばこちら絵のように(別の絵)画面全体が一つのシーン、場面として作られていると、どうしても確固として限定された空間になるので、そういう風にしないように、キャンバスの白を残して、イメージが断片的にそこに配置される。これは、絵って何なのだろうという問い掛けです。写真が発達している近現代では、設定や配置を全部作ってしまうと、それだけで大きな枠に縛られてしまう気がします。写真とは違うという、そういう側面を強調したいのです。断片という完全な囲いを作らない絵を描きたいと思うように、だんだん変わってきて、その流れの中でこの絵ができました。

三浦:今、柏先生ご自身から60年に近い制作の流れの象徴として並べられた6点の作品について、限られた時間の中ですが、ご説明いただきました。私個人としてもお話を聞く中で、たくさん質問が出てきたのですが、その前に前田先生の方から柏先生の制作の歩みについて、前田先生の視点で何かお言葉をいただきたいと思います。

前田昌彦氏(以後、前田):恐ろしいことを言いますね(笑)。柏先生の60年の流れを簡単に解説できるものではないですよ。ただ私はそれぞれの時点で先生に接して、その中でも非常に強いインパクトとして残っているのは、学生の時に失礼ながら埼玉県のご自宅まで伺って、作品を拝見した時にびっくりしたことですね。とにかく絵が立ち上がっているんです。私達が金沢美大で受けた教育は、疑似的な空間を画面上に作って、石膏デッサンのような奥行きがあって、物が立体的に見える、そういうことばっかり勉強していたし、金沢美大を卒業した人達は皆そういう絵を描いていたんです。描写力はすごい。描写力は金沢美大はすごいのだけど、絵画空間については19世紀的な絵画空間をやってきたのです。そこで初めて、柏先生のご自宅で拝見した、いわゆるぺったんこというか、作品の画面の上の方に丸があったのですが、どうして奥行きがないのに絵画として感じらるのか、そのショックがずっとありました。今まで我々金沢美大の環境では見たことがないものを初めて見たのですが、それは後々よく考えたら、セザンヌ以降のキュビスムが引き継いで来たものであり、画面そのものが絵画空間としてあって、擬似的な奥行きを作らなくても、平面そのものが、絵画としてそこにあるのだとわかる。そういう新たな原則で出来ていることが後々わかるのですが、その時はただただ驚いたものでした。そして、より複雑な様相を見せながら今日まで先生が制作されている姿を、ただただ私は遙か下の方から見上げてきましたので、三浦先生の質問には答えられませんという思いです。

三浦:前田先生は学生時代、昭和40年代に柏先生に出会われていると思うのですが、一番今のエピソードに近い作風の作品はどれですか。

前田:一番最初の解説にあった作品以降のもので、色数の少ないものを拝見させていただきました。柏先生には、作品によって実践的に一つの可能性を我々に示していただいたということと同時に、先生は教育者としてまた作家として、言葉による影響力がかなりあったと思います。作品にプラスして、先程の解説でもありましたように「デッサンでも線を意識しないといけない。線はあるんだよ」とか、「線は線として使うのだ。物の表現とか再現のためではなく、線は線として自立している」とか、仰っていました。自立した線というものを絵画の要素として使うということはなかなか難しいですが、我々に言葉による絵画の思考の一つを示してくださいました。今回これらの作品を拝見して、形についても、ああそうだったのかと改めて感じました。他には、考えて描くのだということ。繰り返しになりますが、我々金沢美大生はよく観てしっかり形を捉えて描け、デッサンをしっかりして描け、と言われて来たのですが、柏先生はそうじゃなくて考えて描くのだと仰っていました。皆さんご覧のようにこれらは写生して再現した絵ではないのですね。いわゆる「考えて描いた絵」なのです。ご自身の言葉を造形思考に置き換えて我々に伝えていただいていると思います

三浦:私も前田先生のお話を伺いながら、自分の記憶を辿るのですが、学部4年生の時に美大図書館からヴェリコヴィックの古いボロボロの画集を借りてきて、4年生教室の自分の制作場所で見ていた、その夕方3時か4時くらいに合評会指導で来学されていた柏先生がふらりと教室にこられて、そのまま1時間以上立ったままヴェリコヴィック談義をしてくださったことが思い出されます。実は私はデッサンの指導をする際に、未だに柏先生の言葉を使わせていただいています。「絵画にあって写真にないものが線だ」と言われたのが、柏先生の言葉の中で大きな印象があります。難解な要素が含まれた言葉であると思いながら、使わせていただいていますが、これは結局自分の問題でもあります。おそらく私にとって一生の問題であるでしょう。先生の作品を拝見しながら、先生はまさにそういうものと向き合われてこられたのだと思いました。それでは次のテーマにいきたいと思います。絵画という表現世界において、柏先生に「西洋絵画のエスプリ」という題名をつけてお話していただくとすれば、どのような言葉がいただけるのかなと、私には興味があります。先程前田先生から従来の金沢美大の美術教育に新しい視点をもたらしたとお話していただきましたが、その点でも、「エスプリ」とは精神というか、魂という意味だと思うのですが、柏先生は西洋絵画のそういったものをどのようにお考えでしょうか

西洋絵画のエスプリ

柏:とにかくそのタイトルはですね、「西洋絵画のエスプリ」というのはまともに向かうとえらい大変だと思うのですが、それを狭めたところで、私の感覚的な受け取り方みたいなところで話をさせていただきます。エスプリというと普通は「機知に富む」とか軽い意味です。「才気がある」とかね、辞書に載ってますけれど、そういう意味で使われることが多いのですが、ちゃんと向かえば、エスプリというのは精神ということだし、辞書の中に人間が吐く息という意味もありました。フランス語でエスペレとは息をつくるという意味、そこから霊とか幽霊、そして精神ということになっていく。僕は先程申したように、63年から65年までパリにいたのですが、着いてすぐルーブルに行ってとにかく驚いた。目の前にどこにも手がかりも何もない大きな壁にぶつかった。それが、東洋の青年が感じた西洋のエスプリ(精神)だと思いますね。フランスの絵画は、それが美術館に登場してくるのは18世紀ですけれど、19世紀に花が咲く。一人名前をあげるとするならばアングルということになります。アングルがフランス精神を代表していると言ってもいいのではないかと思います。ただアングルその人はイタリアにずっと長く居て、フランスになかなか帰ってこれなかったという事情があったし、そうなるまでにはフランドルから始まって100年後にイタリアで花が咲いて、またそこから200年後にフランスで花が咲くという感じですから、フランスは結局フランドルとイタリアの間の良い面を総合したということになります。それは具体的にはアングルとかドラクロワとかですが、彼らのそういう絵をみたときの感じが、大きな壁の感じですけど、フランスそのものだと言ってもいいのではないかと思います。それで、僕が行った頃には、学生時代からでしたけど、セザンヌというのは特別なにか怖いお爺さんのような感じで、ちょっと近づけないというか、特別何ということなしに尊敬していましたね。20世紀の父と言われる感じで。「眼と精神」はM.メルロ・ポンティが現象学をセザンヌを借りて説明したような研究論文ですけど、それはセザンヌ論としても読めるものでもあるわけです。そうしたセザンヌを考えると、19世紀のいわゆる写実的絵画をまた100年たってセザンヌが具現化した、ということになります。僕個人の経験としては、フランス語を勉強していた時に、フランス語というのは実に厳格だなと思って。代名詞があって、名詞も女性と男性とに分かれてあって。僕のフランス語の先生は、日本人女性なのだけど、戦前から戦時中にかけてフランスにずっと隠れていて、終戦後にパスポートを無くしたと言って大使館に行って再発行してもらい、日本に帰ってきて、法政大学のフランス文学の先生になった人ですが、その先生から言われたことが頭に残っています。フランス語でリュシディテluciditéという言葉です。これはフランス人がとても大事にしている、日本語に訳すと明晰さです。一方でフランスの絵画というのは、アングルを思い出してもらえばいいのですが、イタリアとは違う。イタリアはドラマチックで大胆なイメージです。フランドルは非常に細かいところ、きっちり地図のように精緻なイメージです。フランス絵画にはその中間の良さがあり、現実感、つまり現実をよくみてその感じを捉えること、そういう感覚を持っている。その明晰さは、セザンヌにも続いていく。僕は個人的にそういう感じを西洋絵画とくにフランス絵画に対して持っています。

三浦:柏先生のお話を受けて前田先生、いかがですか。

前田:「西洋絵画」とざっくり括ってしまうと、南スペインまでかなとかドイツくらいまでのことを言えばいいのかな、東欧じゃなくて西欧かな、という感じで難しいところがあるけれど、柏先生のフランス留学経験のお話を伺って、自分自身も先生の後を辿るように、似たようなものを感じていたことに改めて気づかされますね。フランスは、イタリアとどこが違うのか。ドイツもまあ比較的理屈っぽいけど、ドイツのような重い感じでなく、フランスはちょっと洒落た感じだとか、言いますよね。フランス語は1時間喋ると顎が疲れると言われるくらい明晰に喋らないといけないのだけど、我々が聞くと、もぐもぐ言っているように聞こえる。それがイタリア語のようにぱっくり口を開いて喋るのと違っていて、そういうニュアンス、パリの銀色の微妙なニュアンスもエスプリの一つなのかなと思います。若い高校生ぐらいのフランスの女の子は「ジュヌセバ」を「セパ」と言ったりね、南の人みたいなあっけらかんと喋ると笑われます。もうちょっとセンスのある発音をしないといけないわけです。上流の人間の繊細な部分や微妙な部分がパリに集中して、それが絵画と一体となって感じられるものがあるんじゃないのかなと思います。例えば、アンリ・ミショーの抽象画なんかは、エスプリだけ描いていたりね、そんな感じです。

三浦:「西洋絵画のエスプリ」は、確かに非常に大きな言葉なので、提案したこちらとしてもまとめるのに苦労しております。西洋絵画を語る言葉としては、範囲が大きすぎたかもしれませんが、実際に作品制作に向かい合う時に扱う材料・技法の側面から「エスプリ」を感じ取ることもできると思うのです。テンペラやフレスコ、油彩画などのいわゆる西洋絵画の枠組みの中で、材料や技法の問題に身をおきながら、日本人の私が西洋美術由来の油絵を描く意味とはなんだろうと、時折自身に問いかけることもあります。材料や技法の観点から柏先生の見解を聞かせていただきたいと思います。

柏:大学院の修士課程を出てから、技法材料、保存技術、つまり修復みたいなものや材料研究みたいなものを1年間研究室で学んでからフランスに行ったのですが、フランスの研究室で初めて油絵具の鉛のチューブにどういうものが入っているのかを知りました。それまではチューブから出してそのまま絵を描いればよかった。それでなんの不思議もなかった。それはなぜかと言えば、結局もっとも技法とか材料に関心が薄くなった印象派が日本の油絵の始まりだったからで、そこから生まれた者としては当たり前のことで、もうしょうがなかったわけです。フランスに行って改めて、デッサンといいますか、自分の技量といいますか、10年くらい描いているのだからいいだろうと思ってフランスに行ったのですが、これでは全然ダメだなと感じました。材料の点で、アングルなんかの絵をみても非常に丁寧に描かれているけど、どうやって描いているのかわからないのです。筆跡もないしね。素材はどういうふうにやっているのか一応勉強したのですが、改めて歴史の時間というか、日本に帰ってきてからまた勉強することになりました。今の日本の状況は、材料に関心がいき過ぎていて、肝心な絵とはどうあるべきか、あまり関心がいっていないという感じもしますが、帰ってきてからそういう勉強をやり直して、一応どういう構造で作られているかは分かるようになりました。現在も含め、こうした古典的な絵の作り方で自分が採用している点はどこかと言えば、基本的に下地をシルバーホワイトである程度厚めに作っている点は、歴史を踏襲しているのかなと思いますね。それから、我々の学生の頃は油絵具に透明な色と不透明な色と、その間の色と、3種類あるとは知らなかったですね。それで印象派の絵はチューブから出して描けばそれなりにできるわけですが、ただし、フランスの印象派の人達の絵をよく見ると、やっぱり、ぶっつけで描いていてもそれまでの技法の知恵というか、制約はあるがその中である程度意識して透明色と不透明色を使っている。でも、そういうのはとにかく私はわからなかったですね。だからグラッシという技法がありますけれど、それは透明色を何回も上から重ねるという技法ですが、フランドルの時代には多いときには14回くらい重ねている。だけど、そんなことも全然わからなかった、知らなかった時代ですね。ただ要するに、似たように描いてはいるのです。透明色も必要な時には多少使ったり、シルバーホワイトを下地に使ったりした。シルバーホワイトは我々、学生の頃は毒だからあまり使わない方がいいと先輩から言われて、ああそうかと思っていた。そういう時代だったですね。

三浦:かなり具体的に話していただきました。もうひとつ先生にお聞きしたかったのは、先ほどはフランスに留学されて以降の考え方などお話しいただきましたが、フランスに行く前のベーシックな知識や技術について、東京芸大時代の学びで得られたものがありましたら、お聞きしたいと思うのですが。

柏:芸大の頃、留学生試験は4回目で受かって行かせてもらったのですが、その間僕の指導教官の伊藤廉先生が学部長をなさっていて、その学部長の部屋に行って、留学の試験を受けるため絵を持って行ってみていただき、4回くらい先生に見ていただきました。その時に、技法ということよりは絵のできかたというか絵というものについて言われたことが非常に印象に残っています。それは静物を描いて行った時に、テーブルとバックとの境目に2cmくらいの線が入るとこの絵はいいと言われのたですが、そんな2cmくらいの幅の線なんかとても感じられないし、そんな度胸もなくてとても入れられないと思って、それはやっぱり写生するということに縛られていて、そこから絵を作るということには繋がらなかった。それとか4年生の時に教室を選ぶのですが、そこに5~6人いたのですがそこでモデルさんを囲んで、みんながどのくらい描けるか見たいので描きなさいと言われて描いた時、そしたら人体の影の部分部分を木炭で太い輪郭線を引かれて(少し輪郭線からズレていたりもしていたが)、「これくらいの線が入った方がいい」と言われて、そう言われたがそんな太い線は自分としては描けないと思いました。それで、その頃から輪郭線ですけれども線ということに関心が芽生えました。

三浦:ありがとうございます。さらに先生の制作そのものに関わるお話を伺いたいと思います。先生の作品の流れをみると、ご自身の技術的な問題に加えて、やはり社会性を伴う思考の跡が先生の絵画を形作ってこられたのではないのかと、私は今回の作品を拝見させてもらいながら感じました。そういう社会性というか社会情勢が、作家として何かを表現する、描く上でのスタンスに関係あるのか無いのか、絵画としてどのように扱うのか、考え方を聞かせていただききたいのですが。

柏:基本的には、色々な考え方があって、色々な絵があるわけです。私自身は、まあ世界も似たようなものですけど、特に日本は美術界で売れる絵というのはかなり範囲が限られていると受け取っています。でも、そういう狭い範囲の絵は、ね。せっかく絵を描いて生きようと思ったのだから、そういう絵は何枚かは描いてもいいけれど、ずっとそういう絵だけを描いていくということはさらさら考えてなくて、自分の描きたい絵をまず描く、ということがあります。まず自分が描こうと思っている絵は、自分が現実に生きて感じている事を描きたい、ということです。当然、社会や経済が関係してくるのは当たり前だと思っている。別にそういうものに直接関係のあるものを画面に持ち込まなくても勿論構わないですけど、やっぱり世界には色々な人がいて。例えば、ヴェリコヴィックという人がいます。僕より一つ年が上でパリで制作しているのですが、彼は、首のない人間が走ったり、空中から落っこちてきたり、そういう絵を描いているのです。僕は首のない人間にするところまではできないなと思って、首がある人間を描いていますが、でも彼は現在世界的にメジャーなった作家ですし、私は作家として尊敬しているので、創形美術学校の校長をやっている時にパリの美術学校で創形の学生と合同展を2回やって、2回目の時には座談会をやったりしました。丁度ヴェリコヴィックがパリ美術学校の先生をやっていて、個人的にも多少知っていたし尊敬もしていたので、彼に直接、画商を通じないで絵を買うことができるか聞いてみたら、小さな絵は誰とも契約していなかったので彼のアトリエまで行って絵を譲ってもらって。小さな絵ですけれども、それをアトリエに掛けて見ています。そういう人がいるということは力強いし、彼だけじゃなくて、世界を見ると魅力のある表現が否応なしに絵から感じられるような絵を描いている画家はたくさんいるわけです。僕が思うには日本は、そういう意味では、狭いのではないのかなと思います。

前田:社会の様相を描いておられるという今のお話ですが、先生のアトリエに行った時に、スクラップブックがあって、あらゆる新聞とか雑誌の切り抜きがテーマ別にスクラップしてあって、当時はインターネットがない時代だから、そのようにして世界の事象とか事件とか国内外のそういうものを収集されているのだなと驚きました。我々は静物をちゃんと見て描くとかしか教わってこなかったので、こういうふうにして絵のテーマやイメージが出てくるんだ、と感じました。

三浦:今年の春先に初めて先生のご自宅のアトリエに伺った時に、ヴェリコヴィックの絵が飾ってあって驚きました。色々お話を伺ってまいりましたが、本日ご来場頂いている皆さまの中には作家の方、美術関係者、卒業生の方々、そして本学の学生も来ています。柏先生は創形美術学校や福井大学での教育、指導のほか、本学の非常勤講師、大学院専任教授として長らく美術教育に携わってこられました。ご自身も一人の作家として制作を続けられる中で、今日に至るまで制作をし続けたということはまぎれもない事実です。美大生を含めて、これから西洋絵画を学んで制作していくこととは何か、どういうことなのか。若い人達は色々不安もあると思うので、先生の今までのご経験の中からメッセージと言いますか、叱咤激励、絵を描き続けていくポイントについてお考えを聞かせて頂きたいです。

西洋絵画を学び制作することについて

柏:まず学生さんに言いたいことは、絵は長丁場というか一生の仕事で、それには要するにお金がいるという事です。お金をどうやって稼ぐかということは、若い時はあまり考えない。我々の時代は考えなくて済む雰囲気もあったのですが、現代はなかなか職に就くこと自体が難しい時代だし、貧富の差が激しくなってきている。家がすごいお金持ちならいいですけど、そうではない人は学校にいる間に得られる免許はちゃんと取って、具体的には教員資格をちゃんと勉強して、学芸員ともかね、資格が取れるものは取って。それで、教員になって忙しくて絵が描けないと言う人もいるのだけれども、まずは生活しないと絵は続けられないです。だから、そういう生活の基盤をしっかりさせる努力をする。とにかくそれを言いたいですね。つぎに絵について言いますと、エッセンスともいうべきデッサンに関してです。僕が学生の時は、学生運動が盛んな時期であったいうこともあって、だいたい一日おきくらいに国会にデモに行っていた時代でした。浪人時代には一生懸命石膏デッサンをしていたのだけれども、学校に入ってからはあまり絵を描かなかった。でも、学校にいる時は真面目にやりましたよ。で、パリに行って自分の力の無さに愕然とした。日本にいた時には予備校でも教えたりして、普通にはできると思っていたのですが、パリに行って絵を見て愕然とした。絵を支えているのはデッサンです。ルーブルには研究室があって、それは美術館の別棟にあるのですが、そこで許可をもらって入れてもらう。研究者が5、6人いて、僕もアングルとかドガのデッサンを手に取って見ました。そばには監視人がついています。実物だから、それらを見ると、力の入れ具合で紙のへこみ具合とかよくわかるのです。我々は胴体を中心に大きな動きが描ければいいやという感じで描いていたのですが、ドガもアングルも、手や足の指、爪とかきちんと描いているのです。よく見るとドガは、少ないけれどとにかく消しゴムで消してまた描き直してサインしている。小さいデッサンですから、画集で見ても、そこまでは見えないのです。でも実物を見るとわかるのです。手足を描くのって難しいのですね。バランスが崩れてしまい、難しいという気持ちも半分あるし、まあ大きなところが描けばいいやという気持ちもあって、曖昧にして、結局描かないできたのです。だから、デッサンとは全部描くということなのです。言葉でいうと簡単ですが、もののボリュームとものを囲んでいる空間の深さ、その表現。それもしっかり描く。要するに日本のデッサンを一言で言うと、全部調子を拾ってしまう、だから写真みたいなデッサンなんですね。調子を要約するというか大事な調子とそうでない調子、これをちゃんと振り分けて描く、その要約するデッサンを描くように心がけております。デッサンは、最初はどうしても写真のような片目的なデッサンになってしまう。両目でみた形を描くには、自分には力がないから、誰か力のある人に見てもらわないとなかなかわからない。そういうことに心がけて、西洋の人と同じ舞台に立たないと。同じ舞台では仕事ができないと思います。

三浦:経済的な基盤をまず作りなさい、ということですね。

柏:はい、それが一番大事です。才能のある人のほうが、生活の手段を無視しがちです。我々が学生の時は非常に顕著だったけれど、それは今でも変わらない。金沢でも、大学に入ってきた優秀な人たちに教職を取れと言ったのに、取ってない人が多い。その結果、絵のほうは画壇で評価されるけど、続けられない、中断してしまうという人を何人か見ているので言いたいです。

三浦:それに加え、デッサンをちゃんと突き進めることの二つの話をされました。構図や構成の点で影響を受けられた作家の紹介と合わせて説明していただいたのですが、構図の問題について、例えば最新作の大きい絵についてご説明いただけますか。先生の中で近作や新作で構図や構成において特に気にされていることは何ですか。

柏:基本的な考え方としては、古典的な構図法は色々な本に載っていますけれど、現代はもっと自由でいいと思うのです。僕はあまり気にしていない方です。現代の同時代の作家の絵を見て、ショックを受けたり、なるほどなと思ったりして、描いています。基本的な考えとしては、構図法というよりはまさに壁として考える。壁が立つためには、そこに柱をいれる。まず斜め、真ん中、上下左右に入れる。風が吹いてきて、風に対抗できる筋交いを入れる。実際には風ではなく、人間が立ってみるということです。つまり視点、視力に耐える画面作りを否応なしに考えなければならない。基本的には画面の中心にまず目がいく。そしてそこから徐々に上の方にいったり横にいったり、色々回って、そしてまた真ん中あたりに視線が戻ってくる。ただし、そこに形とか色とか関わってくる。その関係において大きく変わる可能性があるから、そんなに厳密には考えてやっていないです。

三浦:時間も一時間半が過ぎました。今回のシンポジウムは半ばレクチャーというか、シンポジウムという形態からすると変わった進行かもしれませんが、次第の順番を入れ替えて、ここで質疑応答に移りましょう。ご来場の皆さんの中から柏先生に聞きたいことがありましたら手を上げてください。では、修士2年の榮長君どうぞ。

榮長:油画修士2年の榮長と申します。二つほど聞きたいことがありまして、一つは細かいことですが、作品「現出に向かって」についてですが、2枚組になっているのはなぜなのでしょうか。木枠が真ん中に走っているのは理由があるなら教えて下さい。

柏:現実的、物理的な理由からです。僕は国画会という会に所属しているのですが、地方展というのがあって普通は名古屋と大阪を回って帰ってくるのですが、国画会の財政的な問題もあって130号までしか積んで運搬できないのです。だから東京六本木の美術館では2点合わせた形で出しているのですが、地方展には1点(半分)を出しているのです。それでだいだいは左側を出すつもりで1点で見れるように出しているのです。だから2点の組作品を作っているのです。

榮長:だいたい10年ごとに作品を持ってこられたのですが、どれも大きい作品で、これらをコンスタントに創り続けるための保管場所やアトリエはどうしておられるのでしょうか。

柏:今回、画集を持ってきています。その表紙になっているのが私のアトリエです。2点の100号を描いてる写真なのです。この絵は50号ぐらいに描いて100号に伸ばして、100号から130号2点に伸ばした、その間考えが少しずつ動いてますが…。小さなアトリエなので、ギリギリこれを眺められる範囲で描いている。保管は倉庫に入れていますが、倉庫も新しく作ったのですが、それが一杯になってしまいました。もうそんなに生きないのだから、置けるところに置いてと思っていますけれど、だいたい家の半分くらいは倉庫ですね。大きな絵を入れる部屋と少し小さな絵は棚を作って横に積み上げて、ギリギリの状態ですね。家の半分が倉庫で、残りの半分の半分がアトリエ、あと半分は寝るところと台所です。そんな生活です。結局、僕は3年に1回、パリへ1ヶ月程行く。それを10回程行ってますから、それに行かなければもう少し立派な家に改装できたのですね。絵を描いてね、なんとか生きていければいいやと思って、絵中心の生活できたので、そんな感じで特別な倉庫というのは無いですね。

榮長:芸大を出て初期の頃はいかがでしたか。

柏:そんなに大きな絵は描いていなかったですね。私はパリから帰ってきてからは人の家を間借りして、そこで描いていたので、その借りている部屋の窓から150号のキャンバスを出すのに苦労しました。保管は自分の寝る場所に保管して、国展へ出すようになってからは保管していますが、それまでのものは引っ越しするたびに全部無くなって、身体だけが残っているという状態です。

南:油画専攻3年の南です。先程の話で、先生の作品は、社会的なものが制作の根幹にあるとお聞きしました。一番最初の作品は、先行きの見えない将来のことを表現されたとありましたが、パリから帰国されてからも、冷戦体制が崩壊し、日本でも1995年のオウムサリン事件、阪神淡路大震災など、色々な出来事がありました。先生ご自身の作品に影響を与えた社会的なもの、出来事が何であったか、お聞かせください。

柏:それはですね、やっぱり小学校4年生の時、戦争に負けたということですね。それまでは軍国少年で育ってきて、退役軍人が小学校に来て軍事教育の真似事をやっていたのです。それに選ばれて、文書を持ってそこに届けるという訓練みたいなことをやったりして、大きくなったら兵隊になるのだなと、全員がそんなふうに思う時代だった。負けて東京の焼け野原を見て、浮浪孤児みたいな人が一杯いる時代に育ちました。63年から65年にパリに行って、フランスはドイツに占領されはしても、東京みたいに家が全部焼けて無くなる経験はないのですね。国家としては出来上がっている国家で、絵もね、簡単に言えばボナールの絵のような生活を楽しむというか慈しむというか、画廊でみられる絵は大半はそういう感じです。僕がフランスに行った時、そういう絵を描くつもりは毛頭なかった。命がけで生きてきたのに、そんな楽しげな絵は描きたくないと思っていた。そういうこともあって、向こうではベーコンに影響を受けたと言いましたが、絵を楽しむとかそういうことではなく、自分の生きている現実に向かって、現実そのものを、軍国少年で国家に騙されたわけですから、もう人から騙されたくないという、現実の状態をはっきり見たい。そういうものと自分の絵とは切り離せない。そういう意味で絵画というのは政治・経済社会の状況と直結していないと面白くないと思っていた。それで、社会と同時に人間そのものへも関心が移ってきて、最後の作品は「現出に向かって」という名前にしています。現出というのは、哲学者が言うには「存在」という言葉よりも「現出」と言った方が、哲学をやっている人にとっては当たり前というか、そっちの方が意味としては正確ということがわかってきて、「存在」という言葉は使い古されていて、つまり簡単に言うとハイデッガーとの結びつきが強すぎるというので、それで「現出」という言葉を使うようになりました。それまでは「存在に向かって」という題名にしていたのだけど「現出に向かって」というタイトルに変えました。存在に対する関心というのは、結局自分自身の問題でもあるけれど、それは同時に周りの社会的な状況を含んだ問題でもある。今でも社会の政治経済と自分の絵画の間には深い関係があると思っています。そのつもりで残された時間も絵を描いていこうと思っています。

南:ありがとうございました。

三浦:時間になりましたが、ほかに質問したい方いますか。

中井:油画専攻2年の中井です。先生の作風だったり、キタイの作風だったり、いずれにしても先人達の、「見る」ということに対する疑問の研究の成果の応用だと思うのです。僕が最近考えているのは、いずれにしても絵画というのは引用だったり応用だったりでしか作れないのではないかということなのですが、今現在、見ることについて驚けるのか?要するに、新しい絵画は出てくるのか?先生はどう思われますか。

柏:みな、新しい絵画というものを考えて生きているわけです。僕の好きな作家の画集など読んでいると、お互いが、同時代の何人かの作家を常に意識して絵を描いている。それは宇宙にある惑星みたいなものです。自分と近い惑星もあるし、遠い惑星もある。それを作家におきかえると、自分と近い作家もいるし、遠い作家もいる。気になる作家は限られてはいるが何人かはいる。そういう人との距離を測りながらやっているのだという感じがします。そして同時に、静止しているのではなく、みな動いている。だからこそ、自分と同じくらいの世代の人とか、わりと似ている人とかに関心がある。最近はパソコンなんかで世界の色々な若い人の作品をみることもできるから、そうするとこれからはこういう方向に絵画というのはいくのかなあと思わせるような、作家は何人かいますね。大きな考えでみると、絵っていうものは、らせん状なのかもしれないけれど、右から左へみたいな感じではなくて、それでもやっぱり縦にどんどん動いて広がっているように思います。新しい絵画というのはあると思います。皆、それを追いかけているのだけど、才能のある人がそれを少し進める。情報が閉ざされていた状況から、ネットができて、狭い世界が破られて、どんどん世界の状況が見えるようになって、それはとても良いことだと思います。私の個人的な見方としては、やっぱり、力のある人は新しいことができるのではないかなと思います。

三浦:これで質疑応答は終わらせていただきたいと思います。最後になりますが、前田先生、ここまでで何かありましたらどうぞ。

前田:今日は5年ぶりに油画の教官室に入りましたし、柏先生とは毎年お会いしているのですが美大の雰囲気とか、また次の世代を担っていただける方々にも今日は会えたし、参加できて本当に良かったと思います。ルネッサンス時代は人の肩の上に人が立つと言われていて、師匠の工房に行って学んで、それが次世代に伝わっていく。現代は人の肩の上に人が立たなくてもいけると、情報だけでいけると思っている人が多いのですが、人から生で聞いた話、人からきちんと教わった話、そして長い時間をかけて咀嚼して自分のものにして、またそれを伝えていく、そういう形が失われていく時代だけれども、私は柏先生から受けたものを自分の中で若い時、ああじゃないか、こうじゃないかと反省しながら、またそれを美大の教員生活の中で伝えてきたつもりです。やはり皆さんも柏先生からお聞きになったことを伝えていってもらえば、今日、これをやった意味があるかなと思います。ありがとうございました。

三浦:最後に柏先生から一言いただいて終わりにしたいと思います。

柏:僕が今一番興味を持っている哲学者は、ミシェル・アンリという人です。フランスの現象学の大家の一人で、タイトルを「存在」から「現出」に変えたと言いましたけど、ミシェル・アンリは「現出の本質」という本を出して、法政大学出版局から翻訳されています。何を言っているかと言うと、ひらたく言えば存在の本質ということです。それは情感性だと彼は言うのです。情感性affectivité、日本語に訳すと情緒的な意味だと間違えて捉えられがちですが、言いたいことは要するに、人間が生きるということは自分の中から出てくるもの、自分の中から感動した、感じたものが大切なのだということです。絵について言えば、自分が本当に興味を持ったもの、人から言われてそうかなと思ったものではなくて、自分が本当に感じたもの、それを絵を描く上で追いかける、それが一番大事だな、そうやっていくとこっちの方に興味があるのだなと、色々なことがわかってくる。自分がいいなと思ったこと、描きたいと思ったことを一生懸命やるということ、それが一番大事なことです。それを最後に言いたいと思います。以上です。

三浦:ありがとうございました。それではこれでシンポジウムを閉会させて頂きます。改めて、今日お集まりいただいた皆様、長時間ありがとうございました。また準備に先立って手を貸してくれた油絵専攻のスタッフの皆様ありがとうございました。柏先生、前田先生に拍手をもって終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。(了)

Facebook

Facebook Instagram

Instagram